診療体制

リハビリテーション科

- 概要

- 主な治療

- 施設・

スタッフ紹介 - 医師紹介

- 活動実績

- 外来担当表

診療概要

高度急性期病院として、地域の皆様の健康に貢献するため、最善のリハビリテーション治療を行います。

障害を克服し、機能を回復し、活動を育むのがリハビリテーション医療です。

リハビリテーション治療はさまざまな疾患や外傷の重要な治療法のひとつです。各診療科との連携のもと入院早期からリハビリテーション治療を開始し、365日実施体制を整えています。

脳血管疾患,運動器疾患、神経筋疾患、内部障害、悪性腫瘍を中心に当院で治療されるあらゆる疾患に対して、全科からのリハビリテーション依頼に対応しています。急性期の総合病院という性質上、新生児から超高齢者までの幅広い年齢層の患者さんを対象としています。全身状態が十分に安定していない時期からリハビリテーション治療を開始することが多く、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、管理栄養士、薬剤師、義肢装具士など多職種と協働し、十分なリスク管理のもとリハビリテーション治療を進めています。

患者さんの生活を考慮し一人ひとりに合わせたリハビリテーション・プログラムを立案し、運動療法、義肢装具療法、物理療法など多様な手段を組み合わせて社会復帰を目指していきます。

また、装具や痙縮のトラブルに対して相談できる地域の窓口として「装具・ボツリヌス療法外来」を開設しています。

ロボットリハビリテーション

先進的リハビリテーション治療として、当院では急性期治療中の患者さんおよび神経難病患者さんを対象にHAL®腰タイプを用いたロボットリハビリテーション治療を実施しています。

HAL®腰タイプは、足腰の弱った方などが装着して立ち座り動作などを繰り返し訓練することで、身体機能の向上を促す最新の装着型サイボーグです。体の表面に取り付けたセンサーが、装着者が動こうとする際に脳から筋肉に送られる微弱な生体電位信号をキャッチし、この情報と機器に内蔵された各センサーからの情報を組み合わせ、各関節に配置されたパワーユニットを駆動・制御します。装着者の意思に沿った動作が実現されるため、これを外した状態でも日常生活の活動度を高めることが期待できます。

地域の先生方へ

このような方をご紹介ください

- 装具を必要としている方

- 装具の調整や修理が必要だけれども、どこに相談して良いか困っている方

- 外反扁平足や外反母趾などで足のトラブルでお悩みの方

- 脳血管障害、脳性麻痺、頭部外傷、低酸素脳症、脊髄損傷、多発性硬化症などによる痙縮(手足の筋肉のつっぱり)で困っている方

神経難病患者さん対象としたHAL®腰タイプを用いた治療

期待される効果

装着者の意思に従った運動をアシストされながら行えるため楽に立ち座りの動作を繰り返すことができ、 HAL®を外した状態でも身体機能の維持・向上や自立度を高めることが期待されます。

対象患者さん

パーキンソン病の方

パーキンソン関連疾患の方

多発性硬化症の方

脊髄小脳変性症の方

脊髄性筋萎縮症の方

球脊髄性筋萎縮症の方

筋萎縮性側索硬化症の方

筋ジストロフィーの方

HAL®実施までの流れ

-

- 上記疾患に該当する方でHAL®腰タイプを使用しての治療をご希望の方は、かかりつけの医師とご相談の上、当院脳神経内科の受診予約をしていただきます。

●お問い合わせ:TEL 052-611-6265(代表)

●受付:月~金曜日 8:30~17:00 ※祝日を除く

- 上記疾患に該当する方でHAL®腰タイプを使用しての治療をご希望の方は、かかりつけの医師とご相談の上、当院脳神経内科の受診予約をしていただきます。

-

- 当院脳神経内科医師の診察を受け、HAL®腰タイプによる治療が実施可能か決定します。

※HAL®腰タイプは1サイズのみですので、サイズ適用に制限があります。

適用体重:40~80kg、身長:140~180cm、腹囲120cm以下

または大腿長、下腿長、腰幅など身体サイズが合い、装着が可能な場合。

- 当院脳神経内科医師の診察を受け、HAL®腰タイプによる治療が実施可能か決定します。

- スケジュールに従って治療を実施します。

施設・スタッフ紹介

施設基準

- 心大血管疾患リハビリテーション(I)

- 脳血管疾患等リハビリテーション(I)

- 廃用症候群リハビリテーション(I)

- 運動器リハビリテーション(I)

- 呼吸器リハビリテーション(I)

- がん患者リハビリテーション

- 摂食機能療法

スタッフ

スタッフ数

- 医師:1名

- 理学療法士:34名(パート1名含む)

- 作業療法士:16名

- 言語聴覚士:7名

- 事務職員:1名

- 技術補助員:1名

(※2022年4月現在)

資格保有者

日本理学療法士協会

- 認定理学療法士(脳卒中、運動器、呼吸、循環、代謝、介護予防、健康増進)

- 専門理学療法士(神経、生活環境支援)

- 協会指定管理者

- 地域ケア会議推進リーダー

- 介護予防推進リーダー

日本言語聴覚士協会

- 認定言語聴覚士(失語・高次脳機能障害)

その他

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 糖尿病療養指導士

- 離床アドバイザー

リハビリテーションの種類

理学療法

病気、ケガ、加齢等によって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。理学療法士は、寝返りをうつ・起き上がる・歩く・階段を上がるといった基本的な動作能力を回復するための治療・指導を行います。

作業療法

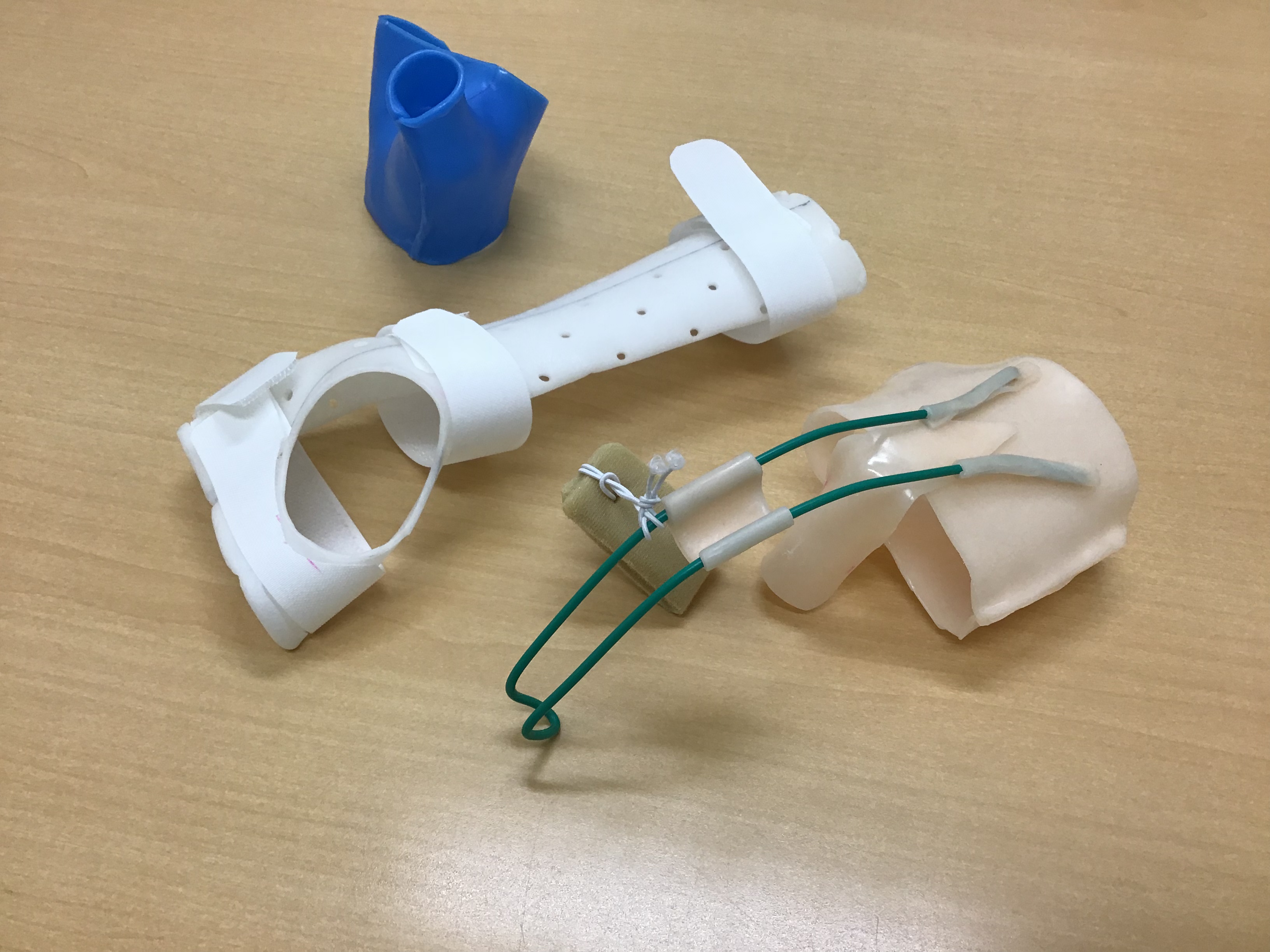

作業療法は、子どもから高齢者まで疾病や外傷等により、身体機能または精神機能に障害を持った方が心豊かに生活できるように、様々な作業活動を通して心と身体を元気にするリハビリテーションです。 当院では、発症・受傷早期から一日も早い社会復帰に向けて、身体機能、日常生活動作、高次脳機能のリハビリテーションや必要に応じて自助具や装具の提案・作成等を実施しています。

身体機能向上のリハビリテーション

脳梗塞・脳出血や神経疾患、がんなどに起因した上肢の麻痺や痛み、関節可動域制限などに対して促通手技や道具を用いて、積極的な機能改善に取り組んでいます。

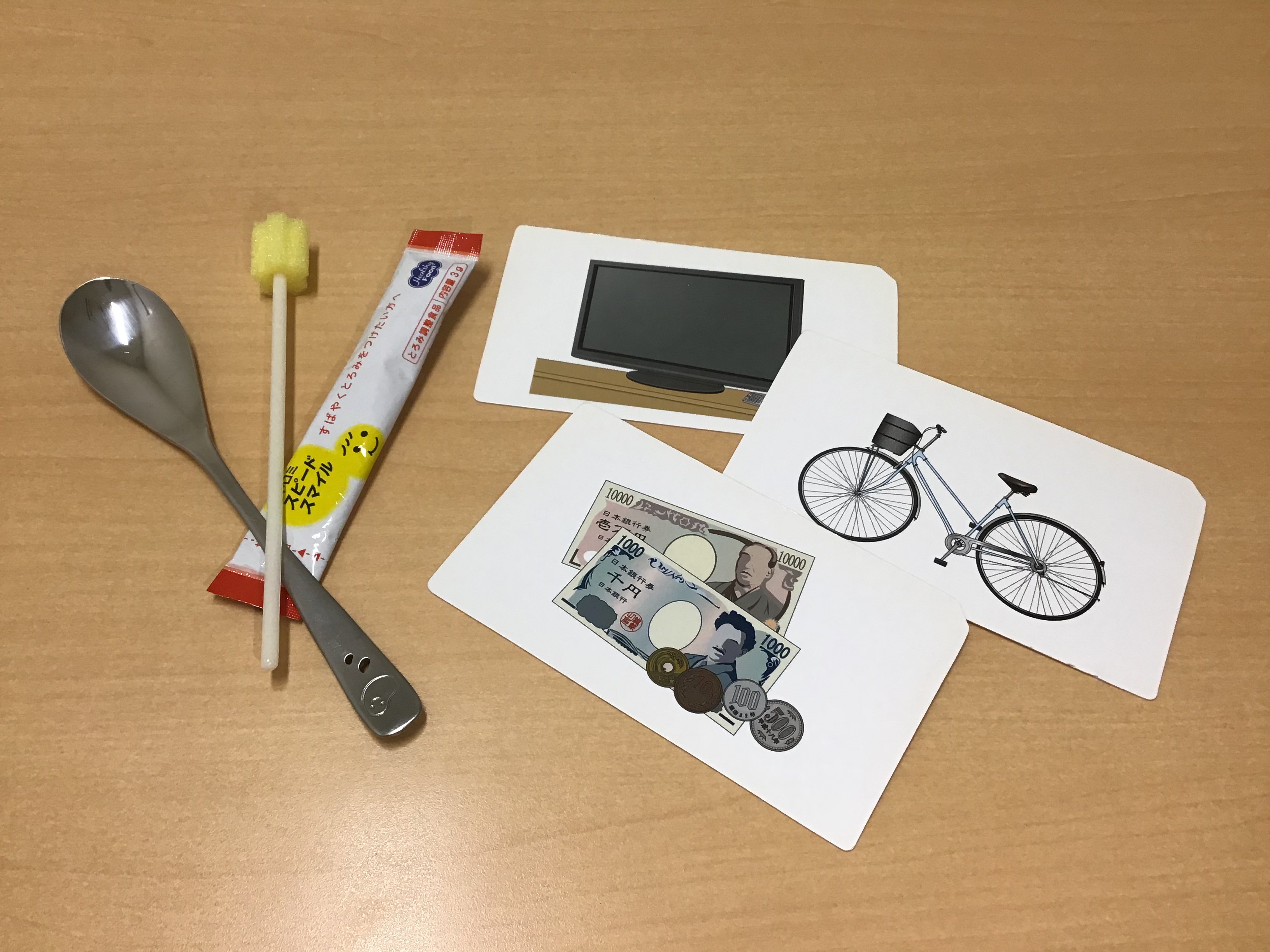

日常生活動作のリハビリテーション

急性期から早期退院を目指し、個別性のある生活行為の支援やトイレ動作などの日常生活活動の自立度向上を目的に段階的に練習を行っていきます。

高次脳機能障害のリハビリテーション

後天性の脳損傷による高次脳機能障害の方を対象に、状態の評価や機能練習、代償手段の習得練習などを行います。見た目には分かりづらい特徴があり、社会参加への支障をきたすため、家族支援や就労・就学支援なども行います。また、当院ではリハビリテーション科専門医師の指示のもと高次脳機能外来を実施しています。

手外科疾患の作業療法

骨折・脱臼、腱・靭帯損傷、外傷性神経損傷、拘縮など手の疾患に対し、手の機能回復を図るとともに再び〝使える手〟の獲得を目的としたハンドセラピィを提供しています。「手外科」専門の医師と連携を密にし、手の機能回復や残存機能を最大限に引き出すことを目指しています。

言語聴覚療法

コミュニケーションに必要な 「話す」 「聴く」 「読む」 「書く」 といった能力が、脳血管障害や神経難病等、さまざまな疾病により障害される可能性があります。言語聴覚士は発声・構音訓練・言語訓練を行うことにより、コミュニケーション手段の獲得を目指します。また、食べ物の飲み込み障害(嚥下障害)を持つ患者さまに対してその機能評価・訓練・指導を行っています。

大同病院のリハビリテーション(動画)

管理医師

小林尚史 部長

- 所属学会

- 日本リハビリテーション医学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本義肢装具学会

- 資格

- 日本リハビリテーション医学会認定リハビリテーション専門医、義肢装具等適合判定医師、厚生労働省緩和ケア研修修了医

実績

学術報告

- 愛知県理学療法学術大会

- 日本臨床整形外科学会

- 日本リハビリテーション医学会学術集会

- リハビリテーション医学会秋季学術集会

- 日本言語聴覚学会学術集会

- 日本音声言語医学会総会学術講演会

- 日本コミュニケーション障害学会

- 日本高次脳機能障害学会学術総会

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会

- 呼吸ケアと誤嚥ケア学会

- 予防理学療法学会学術大会 他

その他の活動

- 職場における腰痛予防宣言!mission3達成 (日本理学療法士協会認定)

- 南区リハビリネットワーク サロン事業他

- 市民公開講座

- 糖尿病教室

- 他

-

糖尿病教室

-

南区リハビリネットワーク

-

市民公開講座

外来担当表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 高次脳障害 深川和利 (再診) |

高次脳障害 深川和利 (面談) |

装具・ボツリヌス外来 小林尚史 |

|||

| 午後 |

※装具・ボツリヌス外来は大同病院に開設しています。地域医療連携室からの紹介のみご予約いただけます。

※高次脳機能障害外来はだいどうクリニックです。

予約電話番号: 052-611-6265

※変更する場合がありますので、事前に電話にてご確認ください。

- 診療科の紹介

- 部門の紹介