PICK UP

小児外来リハビリセンター(PT・OT・ST)

小児リハビリの専門スペースで提供します

小児科領域における豊富な実績を重ねる「大同子ども総合医療センター」。さまざまな小児専門外来、救急医療、さらに重心障がい児をはじめとして医療的ケアを必要とする児(者)のための在宅診療・ケア、小児外科などの機能が揃っています。加えて力を入れているのが外来リハビリセンターです。

理学療法・作業療法、発達障害の児のための言語聴覚療法を、専用の施設にて提供しています。

ご利用を希望される方は、まず当院 小児科を受診してください。

小児科受診のご予約は、だいどうクリニック 外来予約センターへ。

理学療法(PT)

発達が遅れているお子さま、生まれながらにして病気や障害をお持ちになっているお子さまに対し、その子の持っている力を伸ばしていく、発達を支援し、二次的な障害を予防することを目指します。立位・座位、這う・歩くなどの基本動作の獲得や、姿勢を保つ、変えるなどの動作訓練などを行います。筋力の増強や装具を使った歩行訓練なども可能です。

対象

- 発達性協調運動障害

- 運動発達遅滞

- ダウン症

- 先天性疾患や小児特有疾患

- 脳性麻痺

- 重症心身障害児 等

対象年齢

0歳~18歳

(18歳以上の方も相談に応じます)

目的と治療内容

何らかの理由で、寝返りやお座り、つかまり⽴ち、歩⾏などの発達が遅れているお⼦さまやスキップや⽚⾜ケンケン、縄跳び、ボールをキャッチすること等が苦⼿で不器⽤なお⼦さま、病気やケガで体が不⾃由なお⼦さまに対して、基本的な動作や運動の発達を促すことを目的とします。また、姿勢の改善や移動手段の獲得、体の変形や関節が固くならないように予防や改善、呼吸機能の維持や改善・予防を目的とした理学療法を提供していきます。

主な治療内容

一人ひとりのお子さまに合わせた治療方針を立てていきます。

運動発達遅滞のお子さまに対して:

発達動作、活動指標(遠城寺式・乳幼児分析的発達検査)を目標に発達を促していきます。

肢体不自由・重症心身障害児の方に対して:

呼吸理学療法・ポジショニング・基本的動作の獲得・変形拘縮に対してのアプローチを行っていきます。

座位保持装置や装具作成目的の方へ対して:

- ポジショニング外来(シーティング)

- キャスパーアプローチの概念により、座位保持装置付き車椅子を作成

- 調整、修正に関与

- 装具の作成、および調整

-

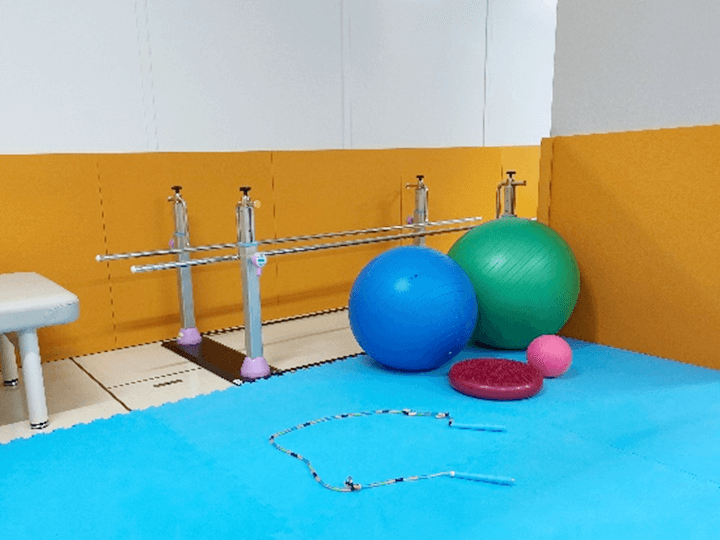

体が不器用なお子さまにはバランスボールやバルーンを使ってバランス訓練を行ったり、縄跳びやボール投げの練習を行ったりします。

-

体が不自由な方にうつ伏せ姿勢の練習を行う理学療法訓練の風景です。排痰効果目的や背部のリラクゼーションおよび脊柱の可動性の向上を目的等に行うことがあります。

-

座位保持装置付き車いすおよび下腿装具です。必要に応じて、座位保持装置付き車いすや装具の作成、修理、調整の相談などもお受けしています。

作業療法(OT)

子どもにとっての作業は遊びです。子どもが自発的に取り組む遊びを通していきいきと、その子らしく生活していけるように治療を展開していきます。日常生活に必要な動きや遊びの動作などを通じて、見る・触る・聞くといった感覚へアプローチしていきます。

対象

- 神経発達症(自閉スペクトラム症、多動症)

- 発達性強調運動症

- 知的発達症(ダウン症など)

対象年齢

3歳~小学校卒業まで

目的と治療内容

発達の遅れや、感覚の偏り遊びがひろがらない、姿勢が崩れやすい、道具が上手く使えないなど、日常生活活動に心配があるお子さまに対し治療・指導を行います。

主な治療内容

一人ひとりのお子さまに合わせた治療方針を立てていきます。

- 日常生活活動(食事や着替えなど)の自立

⇒生活の中で行う身の回りのことが自分でできるように治療・援助します。

スプーンや補助箸・普通箸操作の指導を行います。 - 粗大運動(協調運動)の促進

⇒バランス反応の向上、姿勢をコントロールし、適応反応を引き出します。 - 巧緻動作の向上

⇒手先や指先を上手に使えるようにします。日常生活の自立にもつながります。 - 心理社会性・情緒の安定

⇒人に対する安心感を高め、物や人と関わる力(広義でのコミュニケーション)を育みます。 - 学習面のサポート

⇒道具操作(鉛筆、はさみ、定規、コンパス、リコーダー)が苦手なお子さまに対して使いやすい道具の提供(環境設定)や使い方の指導を行います。

⇒就学後のお子さまを対象に必要に応じて「WAVES検査(見る力)」を実施します。お子さまの特性を理解し、配慮した支援ができるようにアドバイスしていきます。

-

フロアでは、さまざまな遊具を用い、協調運動や姿勢保持能力を高めます。

-

個室では、指先がうまく使えるようにさまざまな遊びを行います。

-

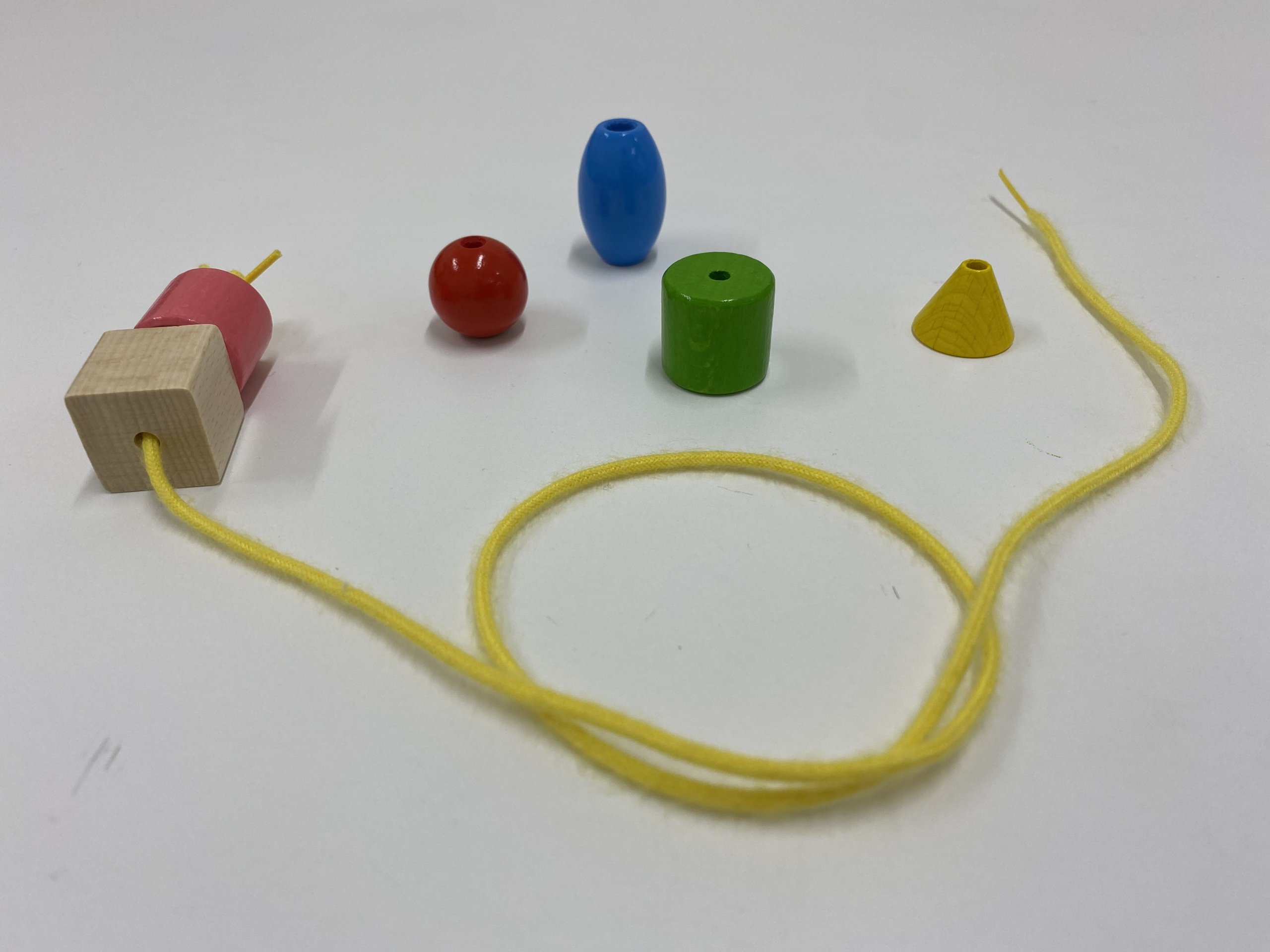

紐通しなどの両手動作訓練を行います。

-

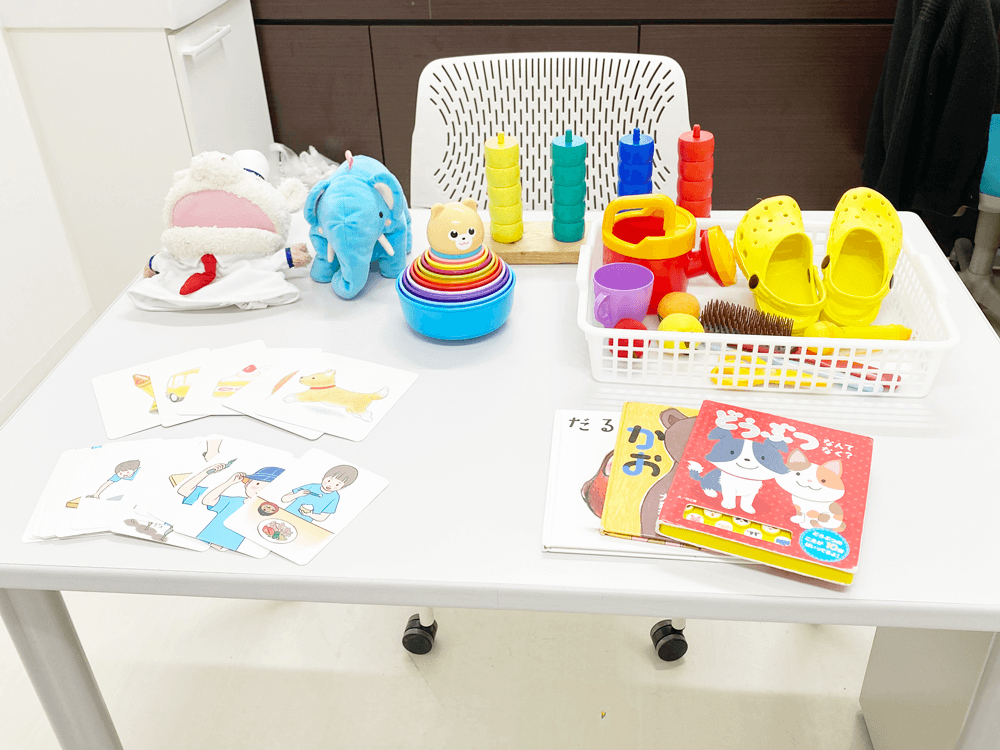

日常生活の自立に向けて、遊び感覚で取り組めるようにおもちゃを準備します。

-

はさみや鉛筆などの道具操作訓練を行います。上の写真はグリップの一例です。

-

さまざまな補助具を使用しながら食具操作の自立(普通箸)を支援します。

言語聴覚療法(ST)

ことばの遅れ、発音がはっきりしない、コミュニケーションが取りにくいなど、ことばに関する心配があるお子さまに対して、治療・指導を行います。食べることについて心配があるお子さまに対しては食事場面の評価を行います。

対象

- 言語発達遅滞

- 精神発達遅滞

- 構音障害

- 自閉症スぺクトラム

- ダウン症候群

- 脳性麻痺

- 摂食・嚥下障害 など

対象年齢

3歳~小学校入学前まで

※食事の心配ごとについては哺乳や離乳食の時期から対応します。

※発音については就学後も検討します。

※吃音は当院では受け付けておりません。

目的と治療内容

それぞれのお子さまの発達段階に合わせた遊びや声かけなどを提案し、ことばを育むためのお手伝いをしていきます。また、食べることについて心配があるお子さまに対しても安全に楽しく食べるためのアドバイスを行います。

主な治療内容

一人ひとりのお子さまに合わせた治療方針を立てていきます。

- 言語発達の促進

実物、絵カード、絵本、玩具などを使用し、ことばの理解や表出を促していきます。 - 会話明瞭度の向上

口や舌の運動、上手に発音する練習、音を聞き分けるなど自分の話しことばに意識を向けられるよう促します。 - コミュニケーション能力の向上

遊びの中でことばによるやりとり、身振りや絵カード等の使用も促しながらお子さまに合ったコミュニケーション方法を促していきます。 - 摂食・嚥下機能の向上(食事について)

口の機能や飲みこみの状態を評価し、お子さまの発達段階に合った食事の固さや食べ方の指導を行います。また、安全に楽しく食べるための環境作りも提案していきます。

-

言語聴覚療法は個室で行います。親御さんに同席していただく場合もあれば、別れて行う場合もあります。

-

玩具、人形、絵カード、絵本など、ご家庭にあるようなものを使って遊びながらやりとりをしていきます。